低圧ケーブルサイズの選定方法について解説します。

もし許容電流を満たしていないケーブルを使っていると最悪、火災事故の原因となり大変危険です。じゃあケーブルのサイズってどうやって決めてるの?という話です。

選定の条件

ケーブルサイズについては以下の2つの条件を満足しなければなりません。それぞれの計算方法や細かいルールは後述します。

- ケーブルの許容電流が負荷の定格電流以上であること。

- ケーブルの電圧降下が許容範囲内であること。

これ以外にもケーブルの瞬時許容電流が短絡電流に耐えうる必要もありますが、ここでは省略します。低圧回路においては、1と2を満足するサイズなら短絡時許容電流で問題になることはほぼないです(責任は持ちません。自分で検証してみてください)。低圧ケーブルにおいては上の2つが重要となります。

単純にケーブルのサイズを大きくすれば2つの条件は満たしますが、単に大きくすれば良いというものではありません。なぜなら過剰スペック(大きすぎるケーブル)はコストアップとなるからです。上の両方の条件を満足する最も小さい径のケーブルを選定することが経済的な設計であると言えます。施工面の観点においても大きいケーブルは施工がしづらいため、ケーブルサイズは可能な範囲で抑えるのが無難です。

許容電流の計算

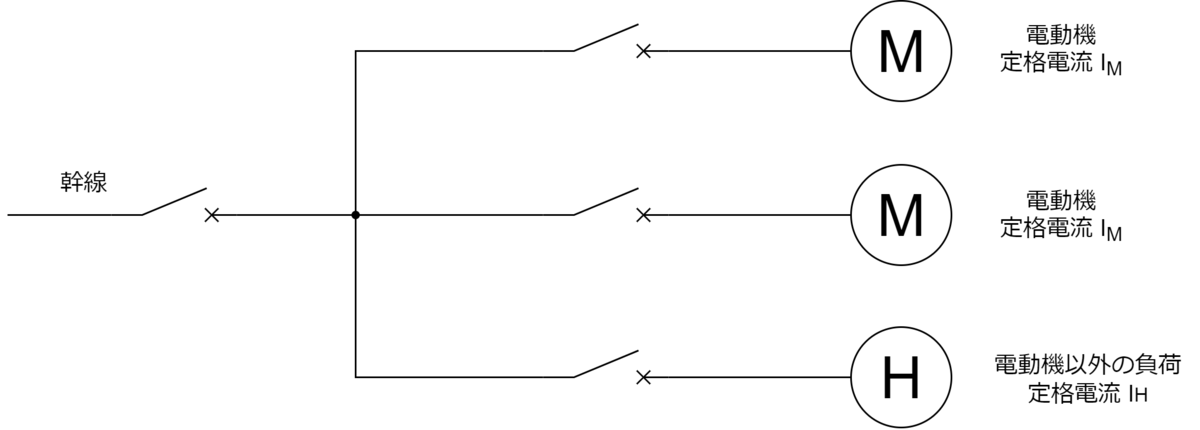

基本的にケーブルの許容電流値 は、負荷の定格電流以上でなければならなりません。ただし、電動機の有無およびその負荷電流の大きさによって計算のルールがあります。幹線電線の許容電流の決め方は以下の通りです。

(1) の場合(電動機以外の負荷のほうが大きいとき)

(2) の場合(電動機負荷のほうが大きいとき)

1. の場合:

2. の場合:

要するに負荷が電動機の場合は少し余裕を持たせてケーブルを選定しなさいということです。特に電動機の容量が大きいときは余裕率も大きく持たせるという意味です。

上記は幹線電線の例ですが、単独の電動機に給電する分岐回路のケーブルも1.25や1.1の考え方は同様です。(内線規定3705-4)

上記の計算式で許容電流 を計算して、直近上位のケーブルを選定します。許容電流値については「ケーブル 許容電流」でググれば出てきます。大抵、JCS 0168-2(日本電線工業会規格)が引用元となっているはずです。

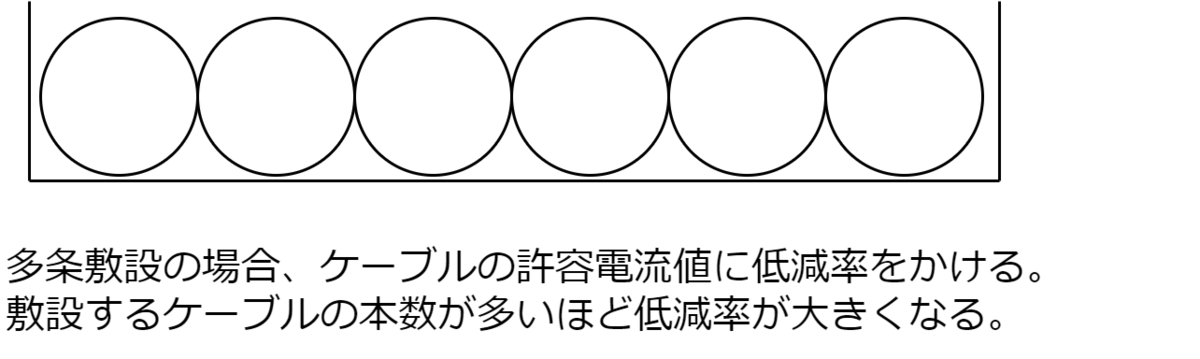

また、ケーブルの許容電流には低減率というものがあります。敷設の仕方によってはケーブルの放熱性が下がり許容電流が下がってしまうため、低減率を掛けた値を許容電流値とします。例えば、気中・暗渠多条敷設の場合、1段積みで6本以上だと低減率は0.7です。0.7掛けした許容電流で選定しなければなりません。(低減率の値もググれば資料が見つかります。)実務の設計においては、例え6本未満の場合でも、安全面と計算簡略化の理由で、低減率0.7として計算することが多いのではないかと思います。

例えばCVT 38sqの許容電流は155Aですが、低減率0.7だと155×0.7=108.5A≒108Aになります。※許容電流の小数点以下は7捨8入です。(内線規程より)

また、ケーブルの許容電流値には基準となる周囲温度が存在します。例えばCVケーブルの許容電流値は周囲温度40℃が基準で、もしそれよりも温度の高い場所に敷設する場合は補正のため低減率をかける必要があります。

電圧降下の計算

ケーブルに電流が流れているときの電圧降下(ケーブルの両端の電位差)は次式で表されます。

K:係数(単相2線:2、三相3線:√3)

I:負荷電流 (A)

L:配線距離 (km)

R:ケーブルの抵抗 (Ω/km)

X:ケーブルのリアクタンス (Ω/m)

cosθ:負荷の力率

sinθ:

ΔVを定格電圧で割れば電圧降下率 (%) となります。ケーブルの抵抗とリアクタンスはケーブルメーカーのカタログから入手できます。

例えば、変圧器二次側が440Vで、ケーブルに生じる電圧降下が10Vだとケーブルの末端における電圧は430Vとなります。電圧降下が大きすぎる、つまり電圧が下がりすぎると機器に悪影響が出るためケーブルの電圧降下は許容範囲内に抑えなければいけません。そして当たり前ですが負荷電流とケーブルのインピーダンスが大きいほど電圧降下は大きくなります。また、ケーブル導体の断面積が大きいほどインピーダンスが小さくなるので、サイズの小さいケーブルほど電圧降下が大きくなります。

電圧降下率の許容値は内線規程で以下のように定められています。

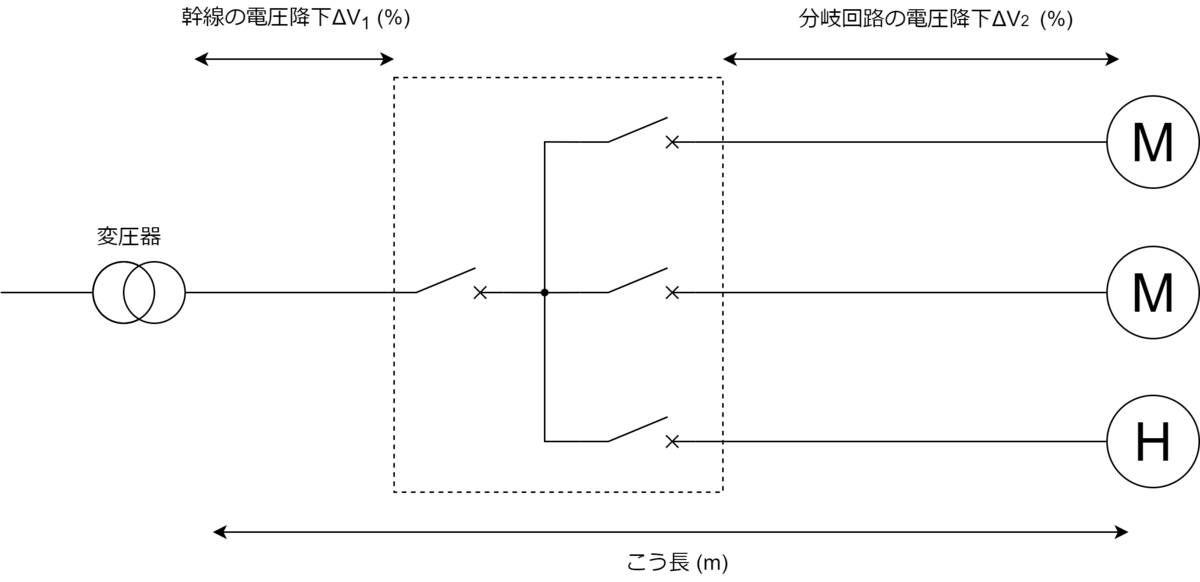

一番左の列は、要するに「変圧器二次側から末端の負荷までの配線距離」のことです。また、プラントならほぼ必ず施設内に変圧器が存在するので「電気使用場所内に設けた変圧器から供給する場合」を参照します。イメージとしては以下の図のような感じです。

幹線と分岐回路のそれぞれ、電圧降下が許容範囲になるようにケーブルを選定します。60m以上だと合計の電圧降下で条件を満たせばよく、幹線・分岐回路それぞれいくらを許容値とするかは決まっていません。

また、表に示す通り、配線距離が長いほど多少の電圧降下が許容されます。これは経済的な観点から、負荷に影響が生じない程度で最大7%まで許容できるという意味合いです。

まとめ

- ケーブルサイズの選定においては、許容電流と電圧降下の両方の条件を満足しなければならない。

- 許容電流値は使用条件に合わせて低減率を掛ける。

- 電圧降下の許容値は配線距離によって変わる。距離が長いと許容値も大きくなる(最大7%)。

参考文献

- 内線規程 3705-4 電動機用分岐回路の電線の太さ

- 内線規程 3705-6 電動機の幹線の太さ

- 電気設備の技術基準の解釈 第148条